portfolio

KOU

MATSUSHITA

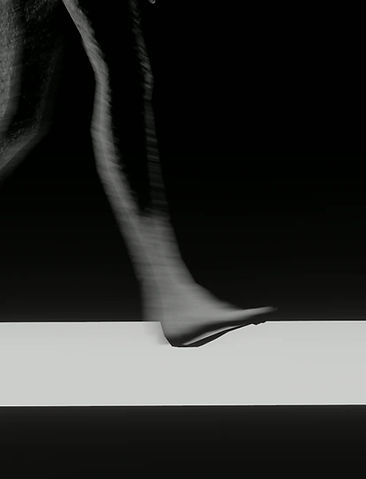

o que vem antes

No primeiro dia de orientação com minha nova orientadora, recordo que me perguntou “o que é o TCC”. Separou em três modos a se pensar nessa pergunta, sendo o primeiro na minha ótica, o segundo a partir do que representa à faculdade, e o terceiro sobre qual seria o TCC ideal, para mim.

Então, conversamos sobre como procederíamos com as orientações futuras, quando estabelecemos que compartilharíamos uma plataforma online, onde deveria colocar minhas anotações e evoluções no trabalho, de uma forma honesta. Acredito ter levado essa honestidade muito, e pouco, a sério. Separei as categorias, e respondi às perguntas de acordo.

Para a primeira, respondi que “poeticamente falando, creio que seja o final de uma caminhada, uma caminhada perdida que iniciei perdida. É uma coletânea do que me foi ensinado durante meu período na faculdade, pela faculdade e por outrem. Antes de se tornar o iTCC que se passou, era um trabalho pessoal: era uma animação que planejava fazer, como a catarse de uma vida meio vivida. Lembro-me de um dia que me perguntava sobre o que faria no TCC, e conversando com um querido amigo, fui orientada de como esse trabalho pode ser incrível, quando é realmente nosso. Creio que continue, então, apenas como uma catarse, que acaba também sendo um ritual de finalização”. Para o segundo modo, respondi que “imagino ser, de certa forma, um confronto da instituição com aqueles que dela irão ter feito parte: a confirmação do aprendizado. Representa, então, a validação da faculdade, caso aceita, de que a instituição realmente formou a pessoa à se graduar; a validação de uma estudante enquanto futura profissional”. Por fim, retornei ao ideal, onde respondi que “tenho, imagino, expectativas ‘objetivas’, como a ausência de grandes problemas durante o processo de criação do TCC, poucos conflitos de tempo, etc.

Mas também não sei se minhas expectativas são exatamente a definição de um TCC ideal. Creio que mais do que tudo, além da finalização, espero que seja o início de uma outra caminhada, também, esperançosamente, menos perdida que a anterior.”

Em suma, ainda que contendo um que de honestidade nas respostas, também não passavam de um glimpse hermético de um quem que com ninguém queria se comunicar. Tomei a honestidade como um simples voto de introspecção, e não me esforcei por comunicar, muito menos por criar algo que permitisse tal comunicação.

E assim permaneci, respondendo também outra pergunta sua, onde pretendia entender por quê eu gostaria de fazer o que decidi fazer. Tendo em vista uma dificuldade pessoal de compreender meus desejos e, principalmente, agir em cima deles, creio que essa pergunta foi ardilosa, não por intenção mas por perspectiva. Respondendo por quê queria, dizia que: porque quero. Tenho interesse enorme em muitas coisas - como o tem quase todo mundo. De qualquer forma, os por quês são sempre tão difíceis. Por que faço pães? Por que gosto tanto de cozinhar, e gosto tanto de abelhas? Há alguns anos atrás, provavelmente diria que tento comunicar algo, seja à mim ou à alguem. Já hoje, tenho mais dificuldade, pois, ironicamente, a palavra me vem, mas não mais me define suficientemente. Ou, melhor, acho que eu não a defino mais. De certa forma, prefiro sentir sobre o que penso, pois cansei-me de pensar sobre o que sinto.

Assim, senti a animação, como senti a animação por fazê-la (não foi intencional). Tal como senti a arquitetura, e hoje não sei se a sinto mais.

Ah, a elusão. Como fiz no iTCC, fugi à palavra. Pelo menos agora, fugia à minha própria, sem emprestar o que não me foi dado. Um avanço, mas singelo. Lembro do avaliador da banca do iTCC comentar sobre o que era o experimento na arquitetura, como lembro de minha orientadora pedindo por algo além da palavra. Ou pelo menos a palavra que comunica, e não só registra. Um respiro da palavra, à dar espaço a algo menos meu, e só meu.

Quase sempre que penso na abdicação da palavra, em prol de uma ação, me lembro, por algum motivo, de meu psicólogo. Ainda assim, sempre retorno à sala de espera de meu psicólogo, com sua ínfima metragem quadrada e uma caixa de som abafada atrás da porta. Imaginava aquela, ou aquele, sentada onde eu sentaria em poucos minutos, conversando com quem conversaria por poucos minutos. Uma cadeira levemente aquecida da bunda de outrem, anteriormente aquecida por outra alma de alguma forma perdida, procurando amparo no conforto de sua própria palavra. A imaginava chorando, por vezes feliz, em outras triste; olhares para além da janela, cuja vista se resumiam a paredes e alguns pequeninos prédios ao longe. Talvez, como para mim, ainda era cenário melhor que os olhos de meu psicólogo, pois nada diziam, para além de sua própria e anônima existência. Pensava, até chegar meu momento de manifestar o pensamento àquele que o ocupava. Então, ritualisticamente, me chamava, e pronunciava o seu clássico “vamos?”. Entrava e me sentava no assento comicamente quente, e tentava esvaziar o espaço da pessoa que antes o preencheu.

Procurava sair de minha impressão de como uma pessoa sentiria, como ela choraria, o que ela olharia enquanto lamentava - ou, espero, felicitava - sua vida. Não conseguia. Me perguntava, meu analista, como eu estava, respondia que estava indo, e me retornava: “para onde?”. Sempre achei irônico os rituais de iniciação desse algo que chamávamos de análise, ou sessão.

Primeiramente, evocava o ir, onde eu pronunciava a minha ida, para então retornar ao onde: a ironia reside no retorno. Creio que, em minha vida, a evocação e pronunciação desse ir quase sempre me foram externos: meu movimento se originava de um motor que não me pertencia. Me era evocado, e a partir disso pronunciava minha ação, com o destino predefinido pelo outro. Como uma criança que segue a mãe, após esta chamá-la para caminhar. Imaginei meu psicólogo segurando minha mão, após me chamar para caminhar, mas me perguntando onde vamos. Era sempre um ritual tão delicado, esse. Me dava o controle sobre algo que não sentia controlar. Sentia que a escolha residia nesse espaço entre mim e um futuro que gostaria de ter, mas só era evocada nesses pequenos momentos de encontro com um ser que me somente me retornava ao meu próprio existir. Falava, e usava da palavra para me comunicar comigo mesma, como se fosse o espaço destinado à essa tarefa. Fora dali, somente pensava sobre a palavra que me comportava, ausente de sua evocação perante outro: não me permitia comunicar.

Vejo esse processo em que me adentro agora de forma muito similar. Me lembro de professores, e leituras de professores, professando sobre o que é a arquitetura. Quando iniciei meus estudos na área, entendia a arquitetura como uma maestria em criar espaços habitáveis: casas, prédios. Imaginava a arquitetura apenas como um saber como de se criar espaços; o reconhecer do material a ser modificado e eventualmente preenchido com pessoas. E assim formei uma noção basal de uma arquitetura tradicional. Creio que, por isso, tive dificuldades em compreender a arquitetura - e o espaço - como algo além dessa descrição limitada ao que é material.

Desde então, procuro entender um pouco melhor o que seria a arquitetura, não como um conjunto de práticas e conceitos à controlarem esse território do espaço teórico, mas como esse algo prático que permite comunicar o que somos com o que não somos; ou o que são com o que não são. De certa forma, procurava vê-la como a palavra que ocupava em minhas sessões de terapia, em sua representação simbólica e mediática que nos faz nós. Como esse espaço que nos permite realmente comunicar. Agora, no entanto, sou obrigada não apenas a buscar vê-la, e sobre ela pensar, mas também comunicá-la. Afinal, como já falei, ter esse espaço da palavra em suspensão teórica é como esperar um psicólogo que não existe. Até então, fiz analogamente à como vivi: apenas ensaiei. Assim sendo, tal como aceitei o convite de meu psicólogo e tomei sua mão, aqui apresento minha tentativa de me entender enquanto pessoa arquiteta, sendo esse onde que tanto me foge.